板橋区 (高島平) TAKASHIMADAIRA - ITABASHI CITY

1.PJの概要と目的

板橋区高島平を対象に、デジタル技術と地域の持つ魅力を掛け合わせ、地域の賑わいと便利で豊かな暮らしの実現及び、防災への備えの強化に取り組みます。デジタル技術を活用し、効果的に地域の賑わい創出や移動の利便性を向上させるため、魅力の発信や共有、電動マイクロモビリティの提供などに取り組み、高島平の暮らしをより豊かで便利にします。また、水害に関する意識の向上や訓練の質の向上などのソフト対策を、デジタル技術を活用して強化していきます。これらの取り組みを通じて今まで以上に皆様が安心して豊かに生活できるスマートな高島平を実現してまいります。

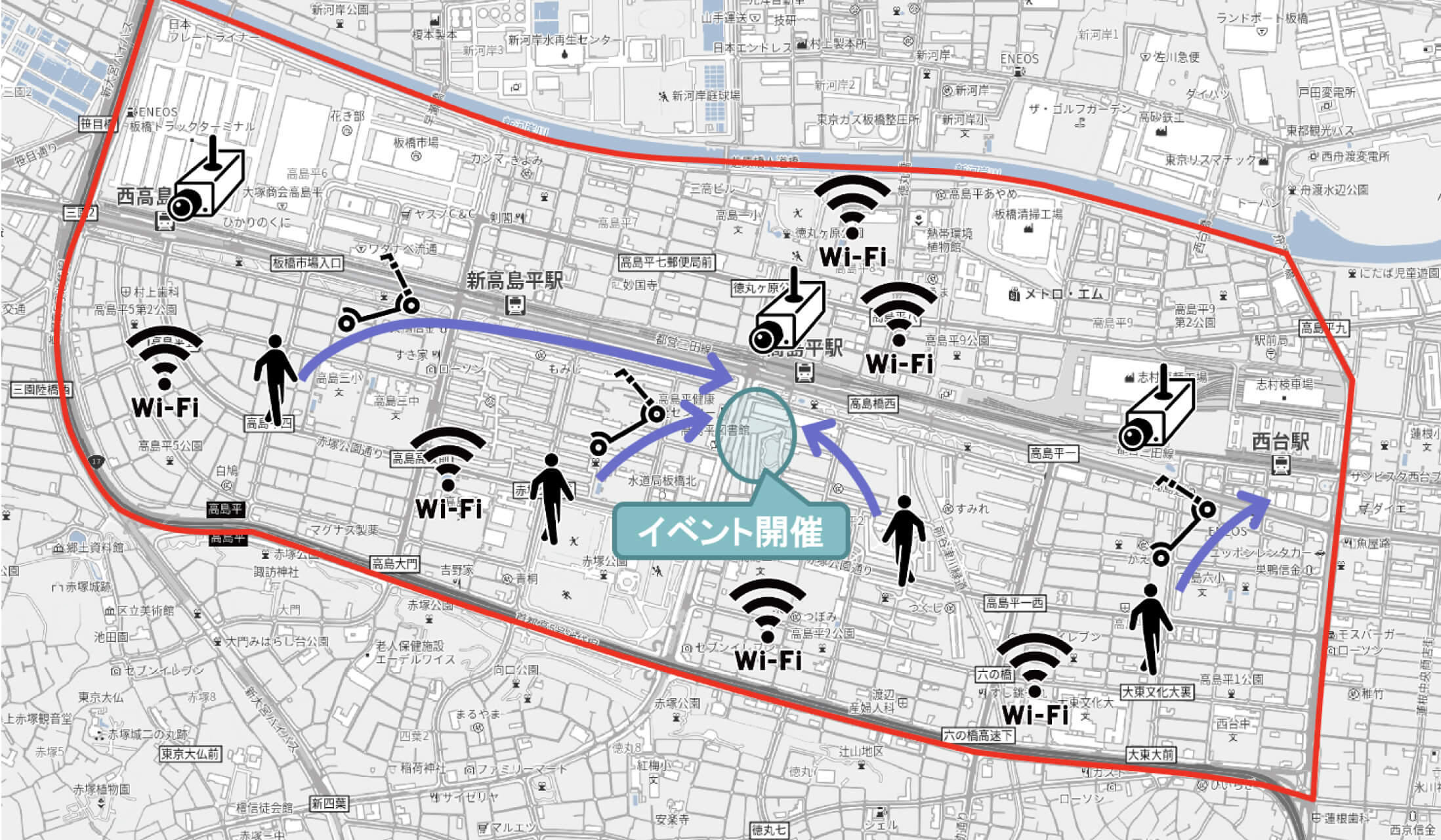

Wi-Fiセンサーによる人流計測

・本プロジェクトで実施する様々な取り組みの効果計測に向け、高島平エリアにおける日常の生活行動範囲を把握するセンサーを設置しています。

・センサーによる人流計測を行い、地域ごとの買い物などで人が集まる地域やその行動範囲などを把握し、取り組みを実施することによる変化を計測します。

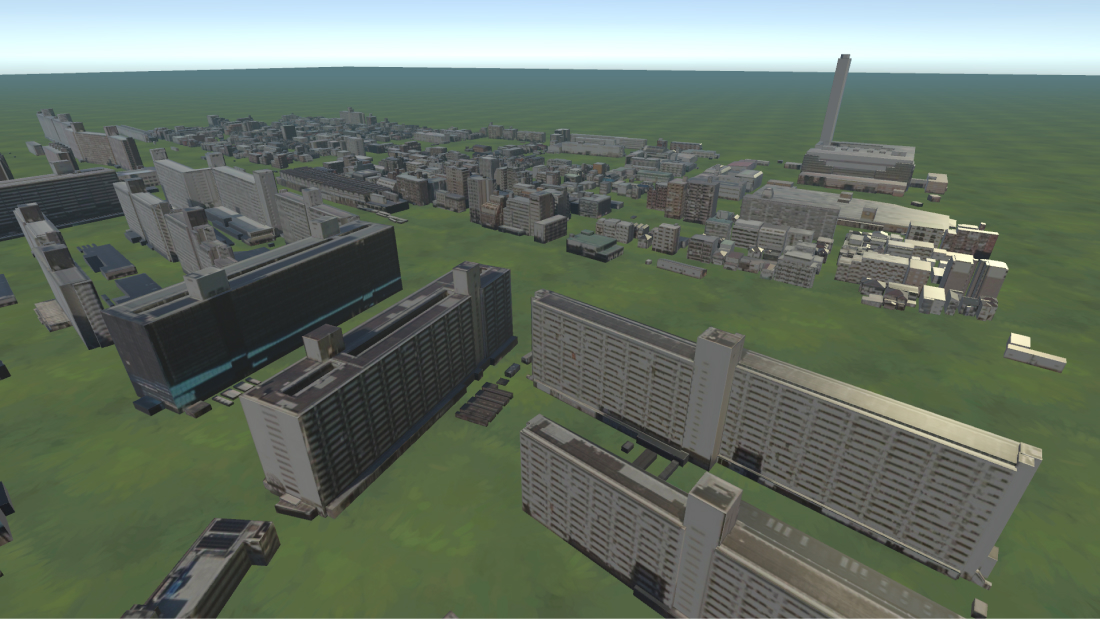

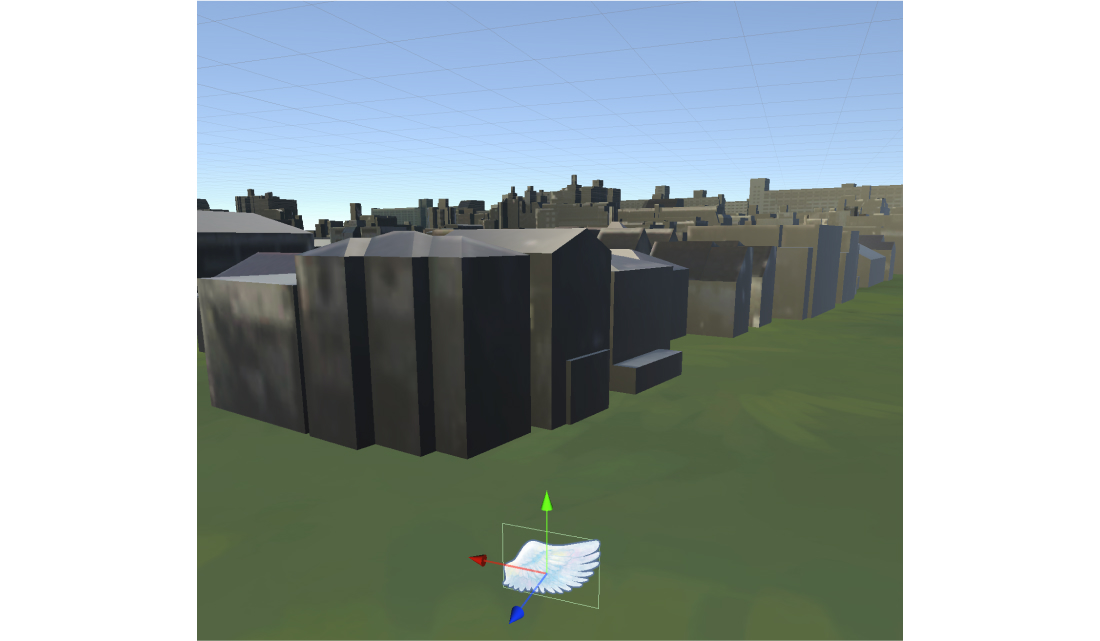

デジタルツインを活用したまちづくり

高島平エリアにて、駅周辺の交流核・生活核の機能向上及びブランドイメージ改善の課題に対応するため、デジタルツインを用いて地域内回遊・賑わい創出と魅力発信を行いウォーカブルなまちづくりを行います。

電動マイクロモビリティ等による交通利便性向上サービス

高島平エリアにて、地域内には大規模小売店や商店街の立地が少ない住居系エリアに対しエリア内外への回遊性・交通利便性を高めるため電動マイクロモビリティ等の導入を行います。

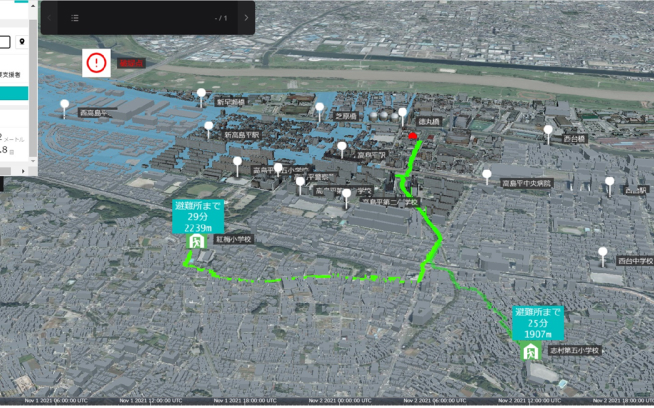

デジタルツインを活用した

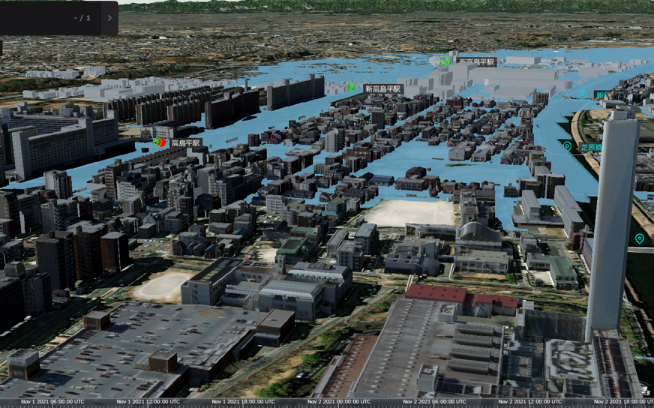

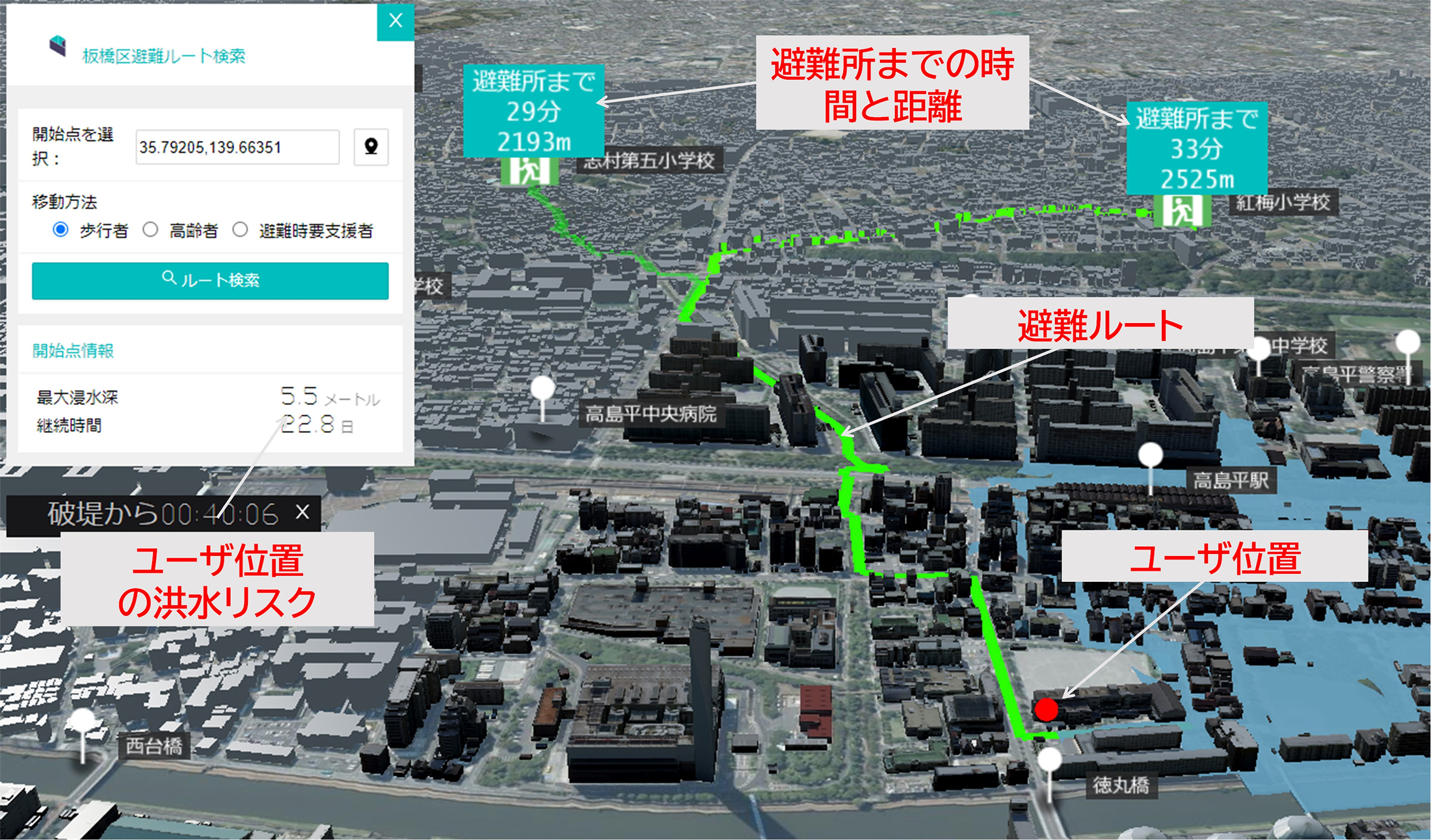

水害可視化ツール

高島平を含む浸水想定区域にて、大規模水害発生時の適切な避難誘導の課題に対応するため、デジタルツインを用いて水害の発生と避難経路のシミュレーションを行います。

2.これまでの取組

令和5年度は本プロジェクトの2年目として、デジタルを用いたイベントを行い人流の計測によって事業評価を行いました。

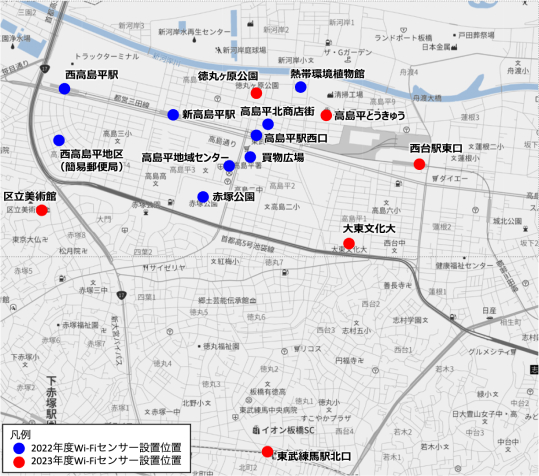

センサーによる人流計測

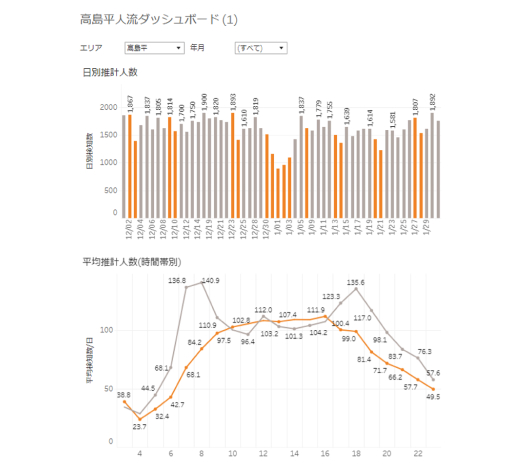

高島平地域内にて、Wi-Fiセンサー(15か所)を用いて人流を計測し、地域の方々の日常生活(買い物範囲等)行動範囲とデジタルイベント等の効果を分析しました。

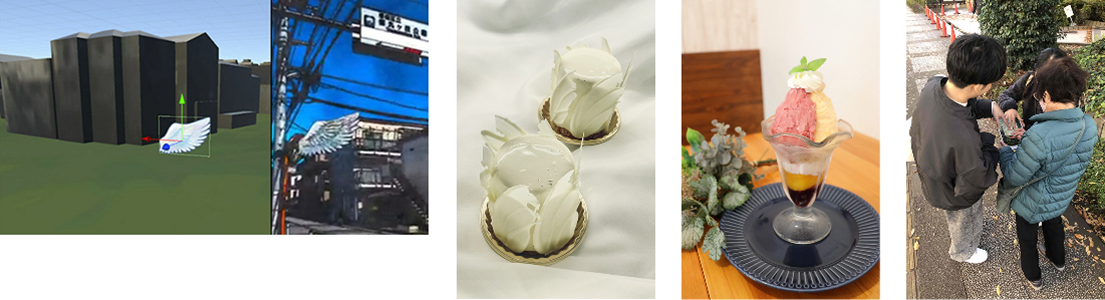

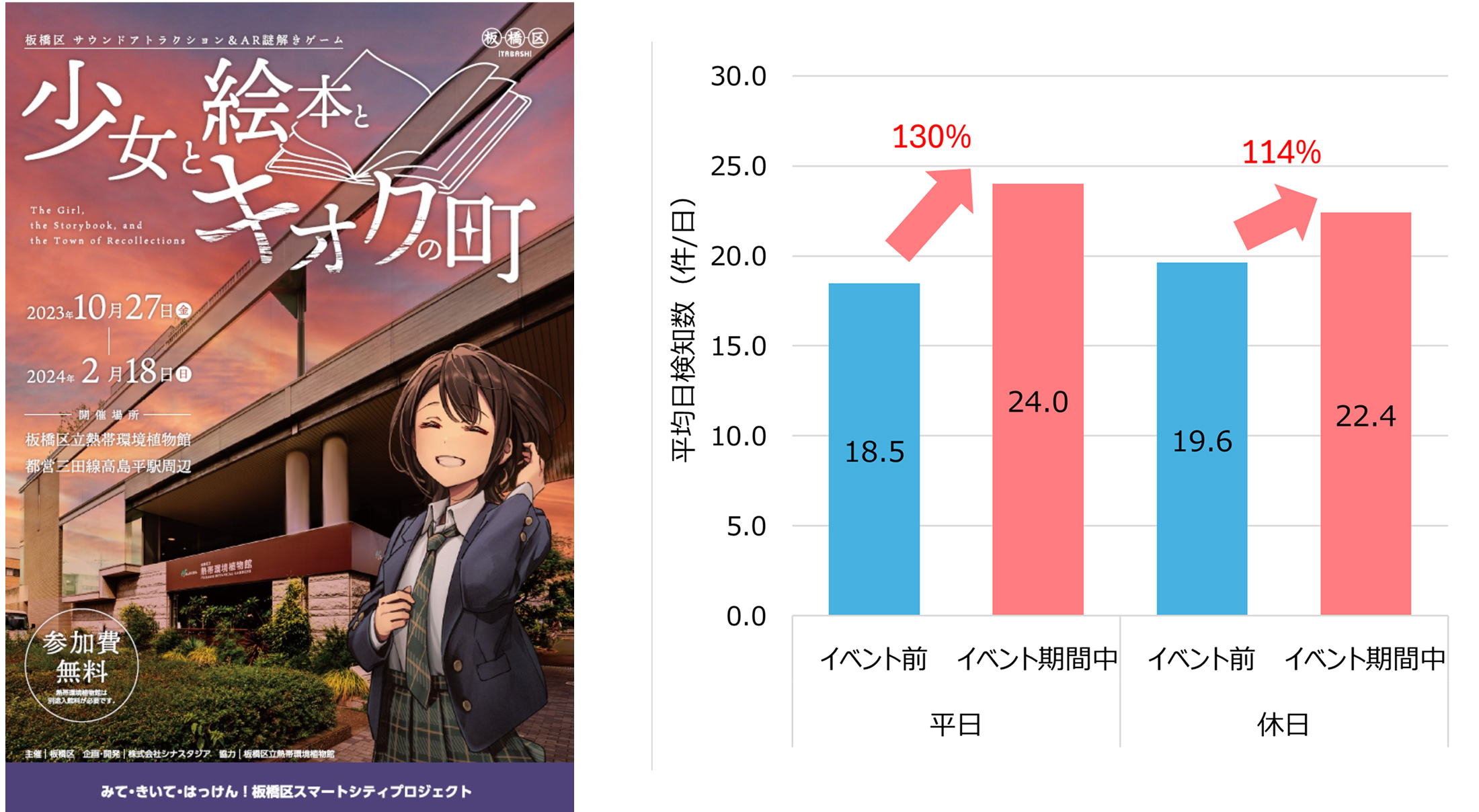

商店街や地域の大学生と実施したデジタルツインを活用したイベント

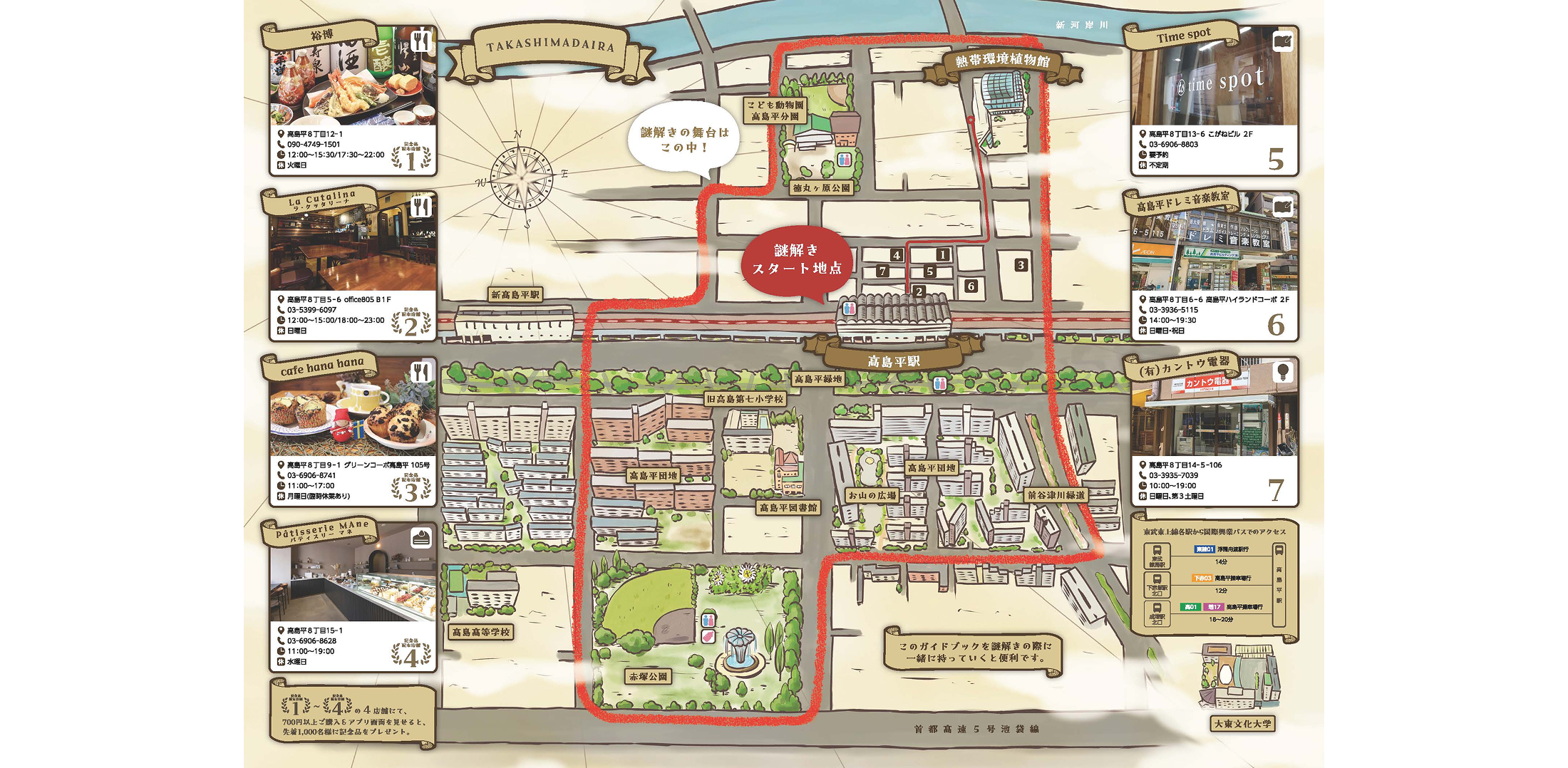

地域回遊をさせるデジタルコンテンツにより、商店街への誘導や地域の魅力を伝えるデジタルイベントを行いました。

協力店舗と共に、コンテンツ配置やイベント限定メニューの開発を行い、それらをガイドマップ、HP、SNS等で紹介し、商店街への誘客を行いました。

地域内にある大東文化大学の学生に、地元住民へのヒアリング等社会調査を行っていただき、魅力的な、地域のスポット選定やエピソード作成等協力して企画を実施しました。

また、大学生が主体となり、高齢者向けの体験ツアーの企画・実施を行いました。

水害可視化ツールを利用した住民とのコミュニケーション

高島平エリアにて開催された地域イベント等で、水害シミュレーション可視化ツールを用いて、水害リスクや避難経路等について住民とコミュニケーションを行いました。

3.事業成果

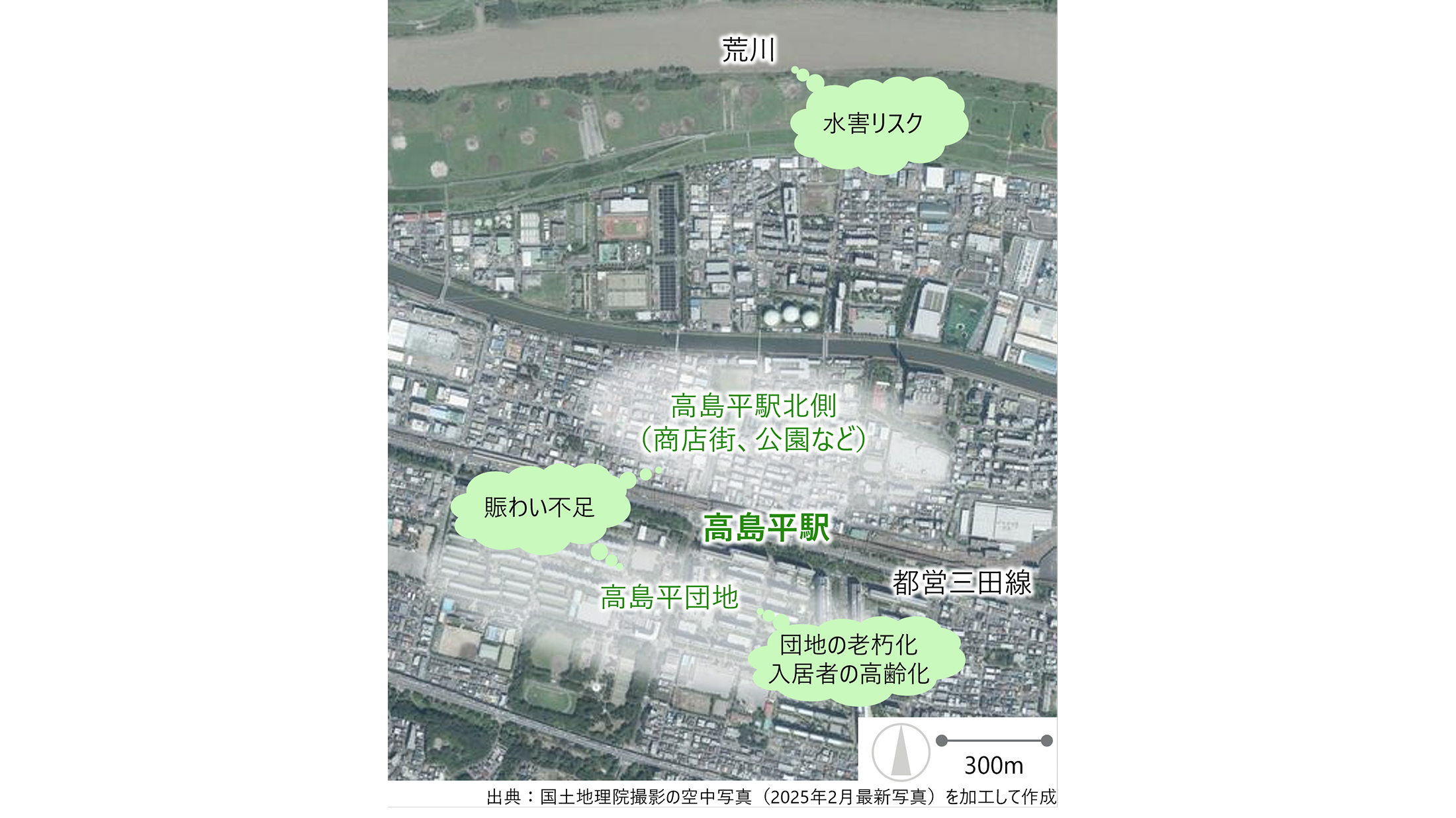

PJの地域課題と取組概要

高島平地域では、団地の老朽化・入居者の高齢化が進んでいます。さらに、賑わい不足や荒川の水害リスクといった地域課題も同時に存在します。そこで課題解決に向けて、Wi-Fiセンサーを活用した地域の人流の定量的な評価や地域商店街と連携したデジタルイベント、防災シミュレーションの実証等を行いました。

PJによる成果

3.1 Wi-Fiセンサー等による人流分析

Wi-Fiセンサーを活用した分析やアンケート調査を通じて、地域課題を抽出・整理しました。駅の南北間での移動が少ないことを定量的に評価しました。

3.2 商店会と連携したXRイベントの実施

地域の回遊性向上のためにXRイベントを地域の商店会・植物館と連携して実施しました。Wi-Fiセンサーのデータからイベントによって来街者や植物館等から商店街といった人の流れを創出できることが明らかになりました。

3.3 防災シミュレーションの実装

3D都市モデルを用いた防災シミュレーションを構築しました。地域のイベントにおいて、水害による被害を3次元で可視化して示すことで、災害リスク及び避難経路の認知率向上に寄与しました。

4.今後の展開

- 植物館から商店街へ誘導が可能であることから、今後は、植物館をアンカー施設とした施策を展開していきます。具体的には、植物館のデジタル展示を商店街まで拡張するとともに、他地域の博物館でも同様の取組を行い、さらに各地域を連携させた広域的な人流誘導を目指します。

- また、水害可視化シミュレーションにより防災意識が向上したことから、他の災害の可視化や3Dモデルを用いたバーチャル避難訓練の実施を計画しています。これらの取り組みにより、地域の活性化と防災力の強化を同時に進めていきます。