品川区(大井町) OIMACHI – SHINAGAWA CITY

1.PJの概要と目的

国内外からまちづくりの知見をまなぶ

まちづくりの講座を開催し、国内外から歩きやすさ・歩く楽しさに関する情報や知識、先端的な取り組みを収集して、行政、住民、事業者が歩きたくなるまちづくりの課題や進め方を学び合う機会を提供します。

まちのウォーカビリティを調べる

街歩きワークショップを開催し、対象地域の歩きやすさ、歩く楽しさ、課題や可能性を発見します。またGISツールを用いてそれに関する情報を住民参加的に収集・共有し、まちづくりワークショップですぐに活用できるようにします。

ビッグデータの解析で街のリズムをみせる

都市計画データ、SNSのテキストデータ、人流データ、街歩きのデータなどのマルチソースの地理空間情報を2次元・3次元データプラットフォームに統合して対象地域における居住者や来街者の動きを時空間的に可視化し、東京データプラットフォームにコンテンツを提供します。

アクションプロジェクトをつくる

まちづくり講演会や街歩きワークショップで得た知見、2D/3Dデジタル情報を踏まえ、まちづくり方針を具体化するプロジェクトやそれを支援するGISツールの検討、試作を行い、社会的実証実験を行います。

2.これまでの取組

まちづくりビジョンの共有

品川区マスタープラン及び大井町地区まちづくり方針、NPOまちづくり大井による住民意識調査、SFC研究所が行ってきた研究成果を総合的に整理しました。また品川区はかねてから大井町駅前中央通りの歩行者空間の創出事業を検討されています。これらの情報、知見、動きを総合的に検討した結果、「歩きたくなるまち」(Walkable City)を大井町のまちづくりビジョンとして提案することにしました。

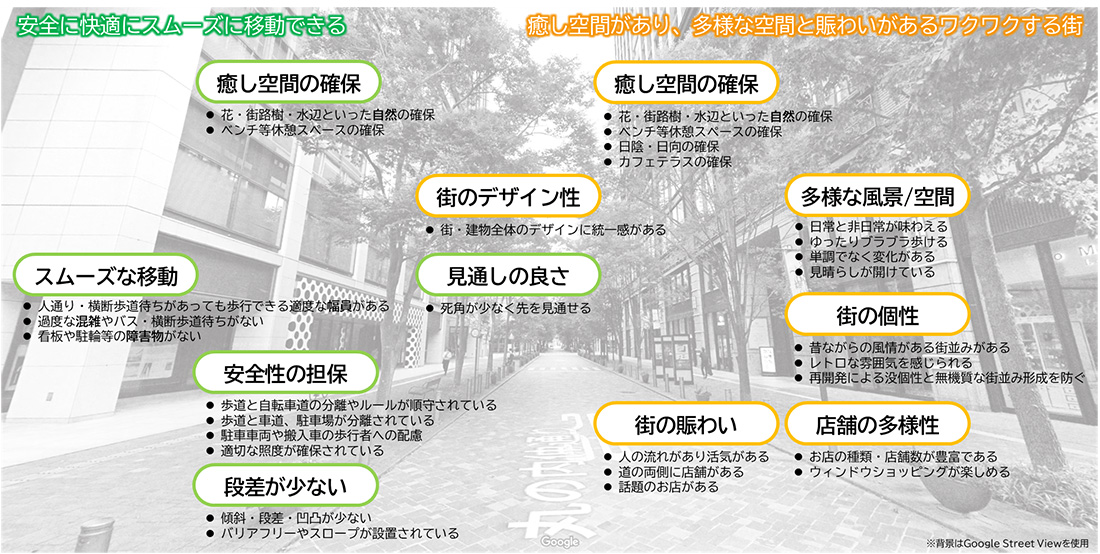

ウォーカブル指標の構築

国交省の事業や学術研究で報告されているウォーカビリティの指標を体系的に整理しました。数多くの評価項目を検討した結果、わかりやすさ、使いやすさの点から「歩きやすさ」と「歩く楽しさ」の2軸を用いて、調査項目を選定し、評価方法を決め、実地調査において実用性を検証しました。

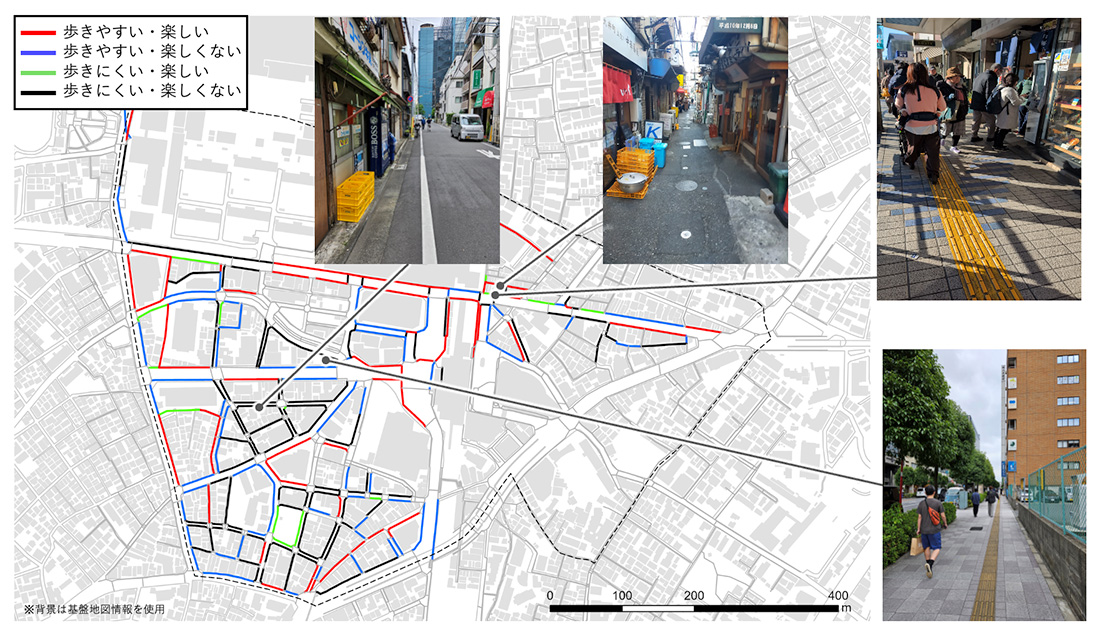

街歩き支援ツールの開発

高精度衛星画像をもとに歩行ネットワーク詳細地図を独自に作成し、それを背景に、それぞれの歩行者通路に対し、スマホ+クラウドによるウォーカビリティ調査のGISツールを開発し、フィールド調査で実運用して、まちづくりワークショップでリアルタイムに情報共有しました。その効果も確認できました。

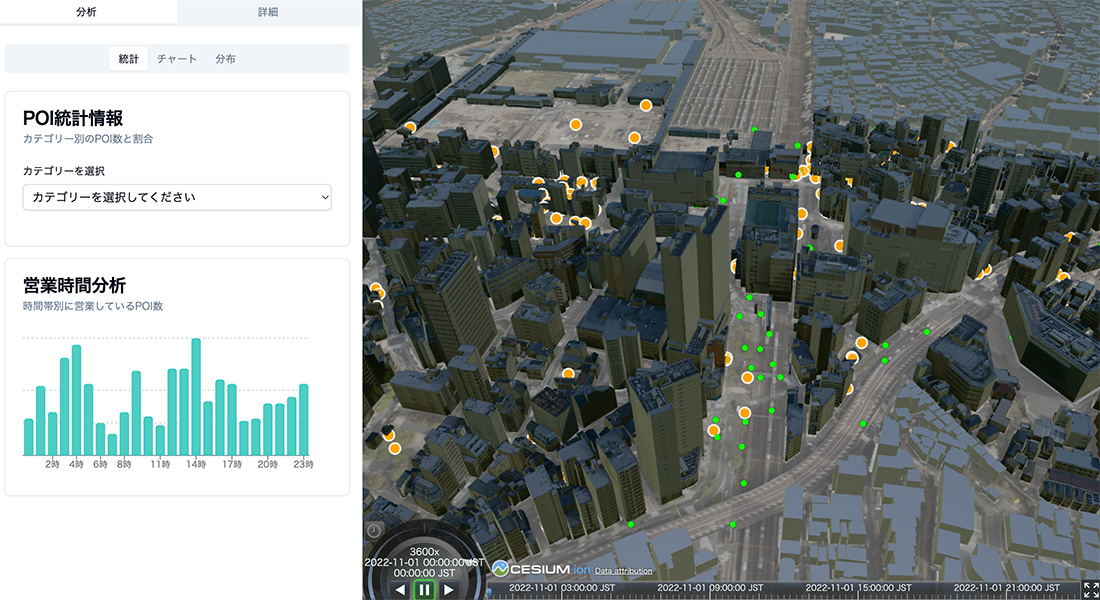

3Dデータプラットフォーム(UMEX-4D)の開発

ウォーカブルに関わるデータを可視化・分析する基盤技術を選定して、従来平面で分析されていたデータに「高さ」と「時間」を加えて分析できるようなプラットフォーム(UMEX-4D)を開発しました。3D都市モデル(PLATEAU)の上に人の行動(GPS)と街の目的地となるような場所(POI)を統合して表示できるようにして、データの動的な分析機能を実装しました。

3.今後の予定

まちづくり講座の開催とまちづくり方針の検討

地域主体・地域団体と連携して、歩きたくなるまちをまちづくりのビジョンとして提唱し、講演会や街歩きワークショップを通して、その内容と整備方針を具体化します。さらに住民や事業者とのネットワークを拡大して、実現方法を具体化します。

歩きたくなるまちの調査と評価方法の確定

既定の調査方法を用いて、歩道ネットワークの整備、歩道の歩きやすさ・歩く楽しさの評価項目、調査データの数の充実などを検討する一方、調査結果をワークショップや講演会へ提示し、ウォーカブルシティの整備方針、実現方法の策定に活用します。

街歩き支援GISツールの改良と実用

開発途上のGISツールを使いやすさ、運用の安定性の面において改善するとともに、ユーザインターフェイスの改善、画像情報の活用方法、集計・分析機能の充実などを検討して、汎用性のあるウォーカビリティ調査ツールへ展開する方法を検討します。

3DGISデータプラットフォーム(UMEX-4D)の実装とユースケースの検討

UMEX-4Dの深化と社会実装。3つの機能から3DGISデータプラットフォーム(UMEX-4D)の開発を行います。

- データの追加:歩きやすさに関わる多様なデータをプラットフォームに統合します。

- AI機能追加:利用する人のニーズにあわせて複雑な情報の解釈をサポートします。

- ワークショップでの活用:具体的なユースケースを策定し、UMEX-4Dを使用したワークショップを実施します。